近日,上海交通大学物理与天文学院天文系韩家信课题组在宇宙大尺度结构的基础理论研究中取得新的里程碑。课题组基于对星系宇宙学基本概念——暗晕——的原始创新,完成了新型暗晕定义下暗晕外围物质分布的理论求解,成功实现了精确描述大尺度结构多重功率谱的新一代暗晕模型。这一成果以“Einasto profile as the halo model solution coupled to the depletion radius”为题发表在天文学国际主流期刊《The Astrophysical Journal》上。该工作为课题组耗竭半径系列论文的第六篇,是课题组精确刻画宇宙结构的“补天计划”的重要一环。

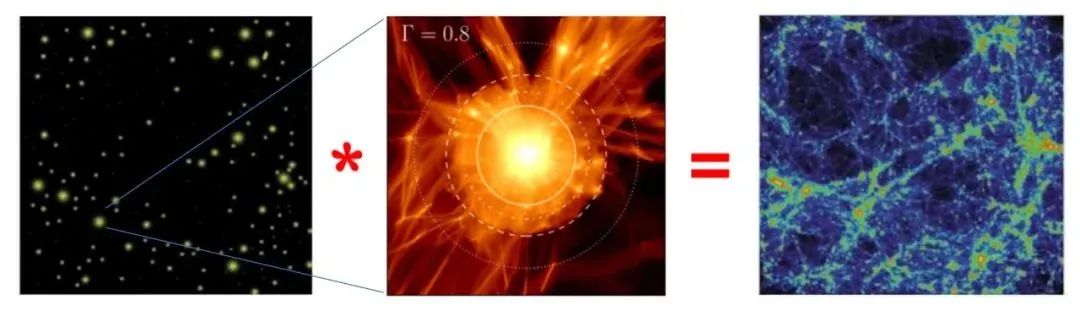

暗物质晕(dark matter halo,简称暗晕)是构成宇宙大尺度结构的基本单元。宇宙中的暗物质分布可以被视为由无数大小不一的暗晕堆叠而成,而星系孕育于暗晕的中心。基于此理念发展出的“暗晕模型”(halo model)被广泛用于宇宙结构演化的研究中(如图1所示)。然而,自暗晕概念提出以来,如何定义其边界始终是一个模糊的问题。经典的暗晕定义将暗晕近似为一个稳定的平衡态结构,而真实的暗晕则是“生长”于宇宙网格中的动态结构,其外围包裹着广泛的非平衡区域,同经典暗晕的概念形成了基本矛盾,极大限制了经典暗晕模型的完备性和精确性。

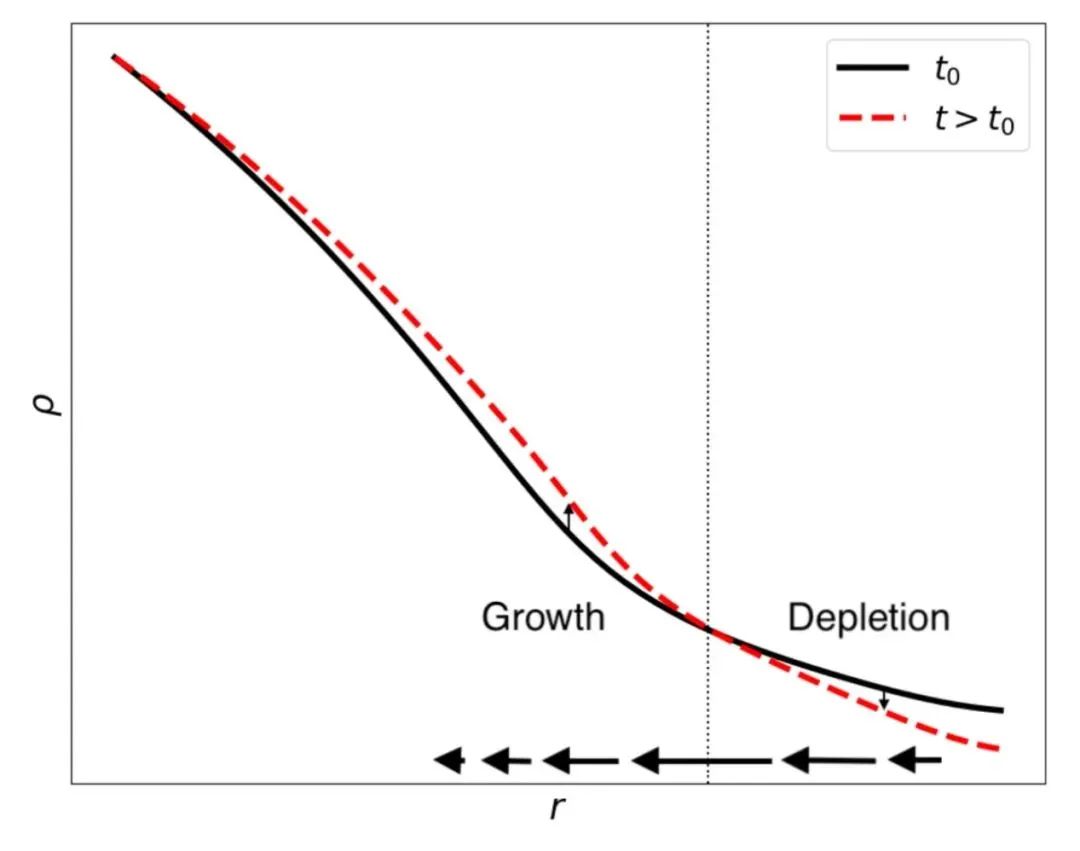

在前期工作中,课题组提出了“耗竭半径”的原创概念(参见前期科普新闻[1,2]),将暗晕同其生长环境联合考量,指出暗晕增长会导致环境耗竭,而两者的分界——耗竭半径——则提供了一个更加广泛和基本的暗晕边界。基于这一半径构建的新一代暗晕模型,有望从根本上弥补经典模型的缺陷。

图1 暗晕模型示意。将宇宙中的暗晕族群(左)与每个暗晕周围的物质分布(中)嵌套在一起就可实现对宇宙中暗物质分布的还原(右)。这个“堆砌”模型的成功建立在我们对暗晕的边界以及暗晕之间的交互足够准确的认识之上(图片来源[3,4])。

图2 耗竭半径的基本概念示意[5]。暗晕的吸积增长造成了周围物质密度从黑色实线向红色虚线演化。增长与耗竭区域之间的分界(点线)即为耗竭半径。

为实现这一新一代暗晕模型,有两个关键问题需要解决:一是新型暗晕周边的物质如何分布(即新暗晕的密度轮廓);二是暗晕在相互接近时如何相互作用。在团队的上一篇工作中[6],基于数值模拟中的新型暗晕样本,获得了对上述问题的初步回答,即暗晕在相互靠近时服从自相似分布,而其密度轮廓区别于经典的NFW密度轮廓,更接近Einasto密度轮廓。在本篇工作中,作者则利用暗晕模型的基本假设,从数学上证明了暗晕模型中耗竭半径同Einasto密度轮廓成协,从而严格回答了构建新一代暗晕模型的关键问题。

在此基础上,该工作进一步搭建出傅里叶空间的大尺度结构暗晕模型,实现了对宇宙学中关键理论统计量——物质功率谱的精确预言。值得一提的是,预言物质功率谱也是传统暗晕模型(如HaloFit,HMCode)的核心功能。然而传统模型为实现精确预言,不得不引入若干现象学的模型组分和参数,这些组分和参数并没有清晰的物理意义也无法直接测量,只能间接“校准”。相比之下,本工作中实现的耗竭暗晕模型则完全基于物理的暗晕族群,所有模型组分物理可测。这也导致新模型不仅能精确预言物质功率谱,也可以同时精确提供基本上所有暗晕统计属性,包括暗晕质量函数、暗晕-物质互功率谱等——这些结果是经典模型所无法实现的。此外,新一代暗晕模型在暗晕边界尺度的精度也天然超越传统模型。

图3 基于耗竭半径的暗晕模型对大尺度结构两点统计的理论预测。左图和右图分别展示了对暗晕-物质功率谱和物质-物质功率谱的预测表现。这些结果体现了新模型对物质场还原的高精度以及对不同统计适用的灵活性。

该工作当前聚焦于当前宇宙的结果,团队正在将该模型进一步拓展到不同的红移和宇宙学。

论文第一作者是上海交通大学天文系博士生周义丰,受到国家高层次人才培养中心“李政道博士生”计划支持。天文系副教授韩家信为通讯作者。该工作获得国家重点研发计划,111项目,中国载人航天工程科研基金和阳阳发展基金的支持。

论文链接: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad9de8