- Posted On

第三届上海宇宙学与结构形成研讨会在上海交大成功举办!

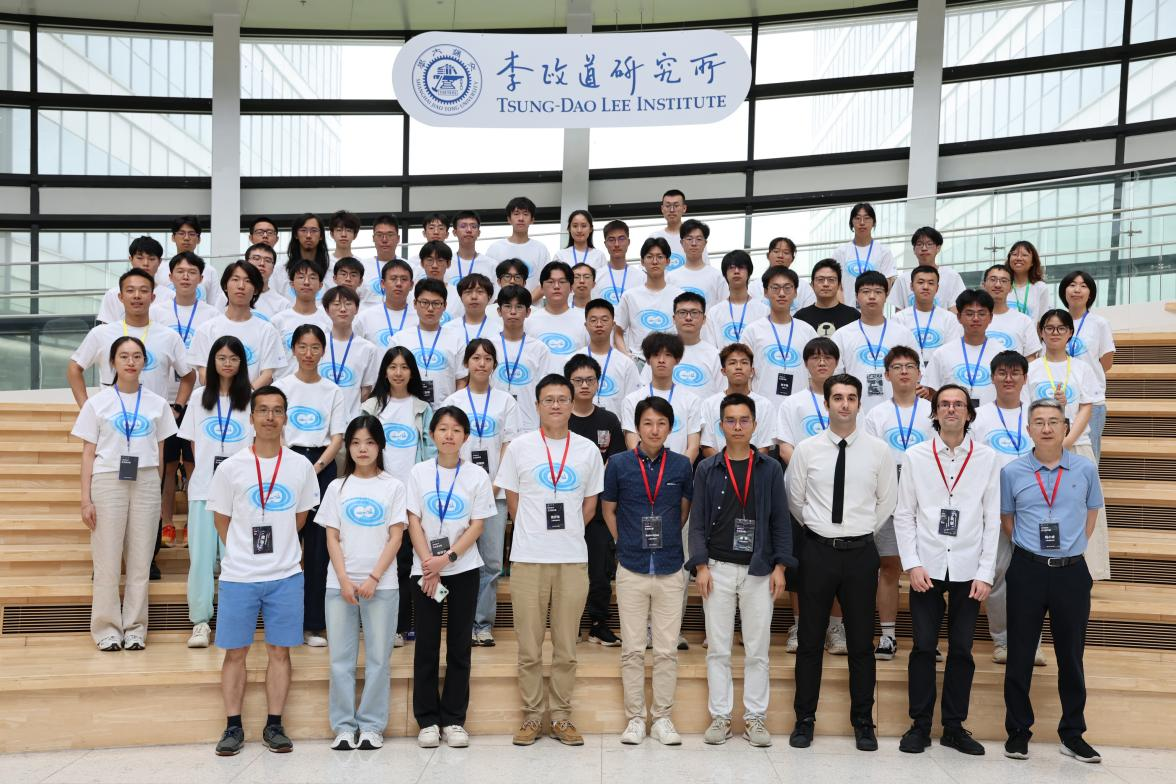

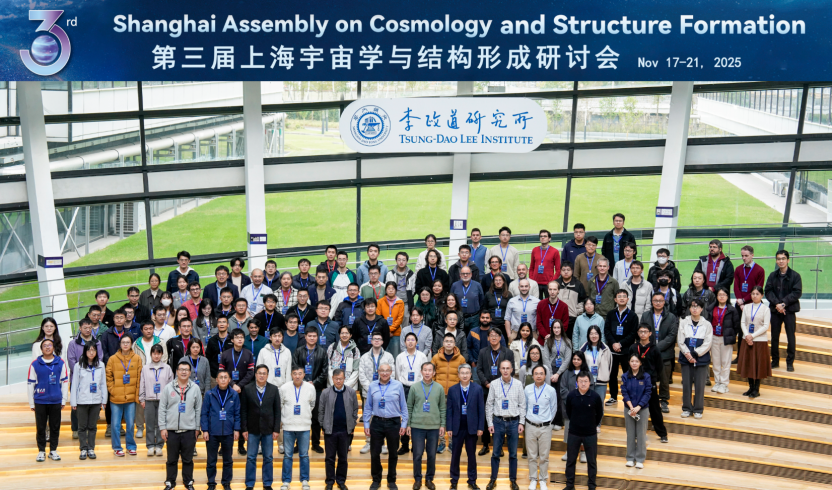

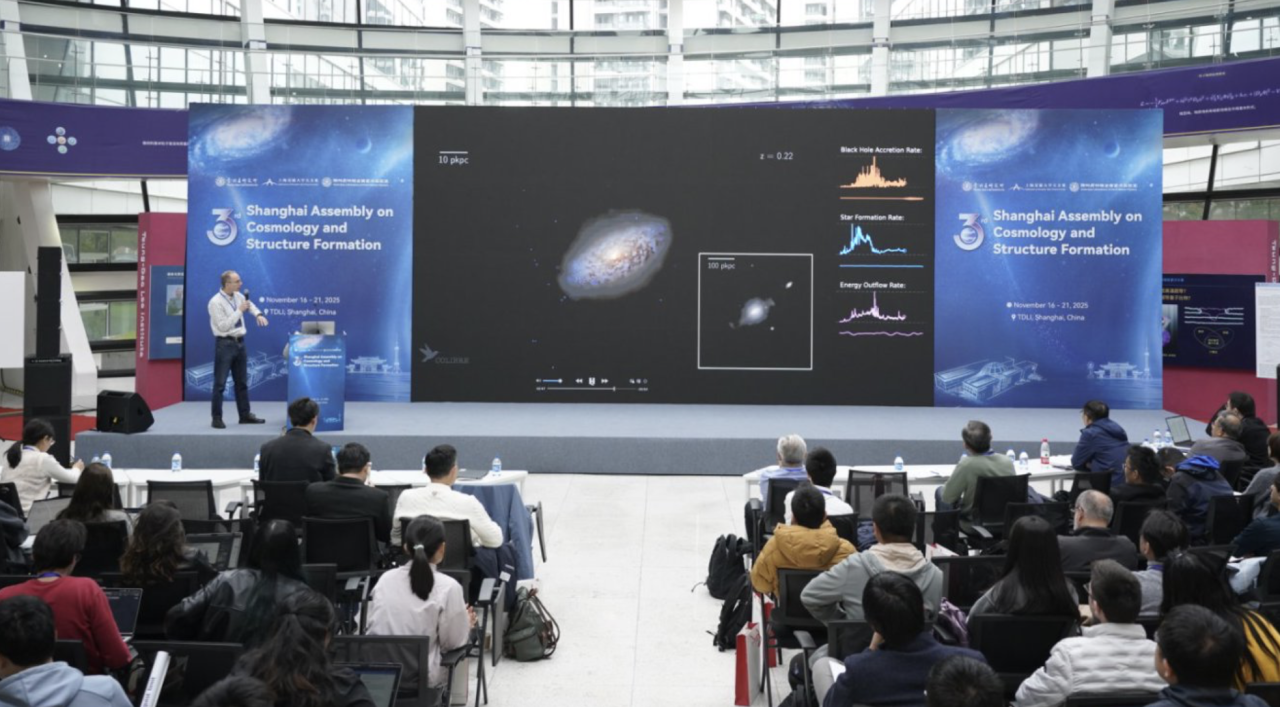

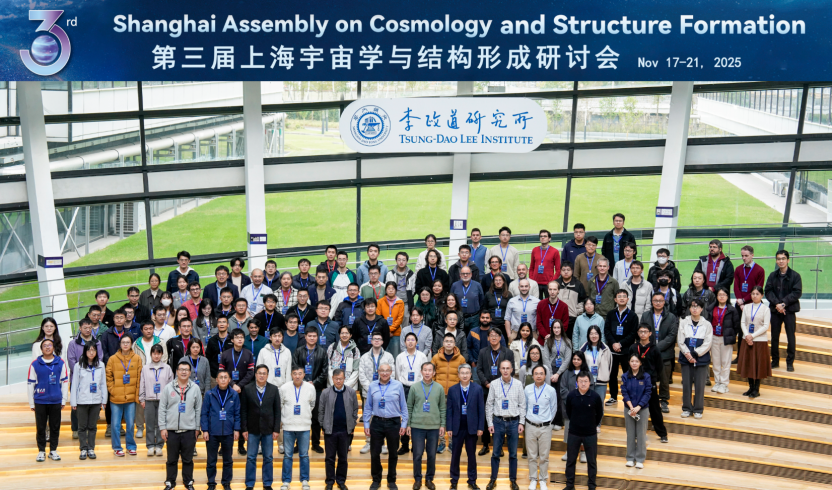

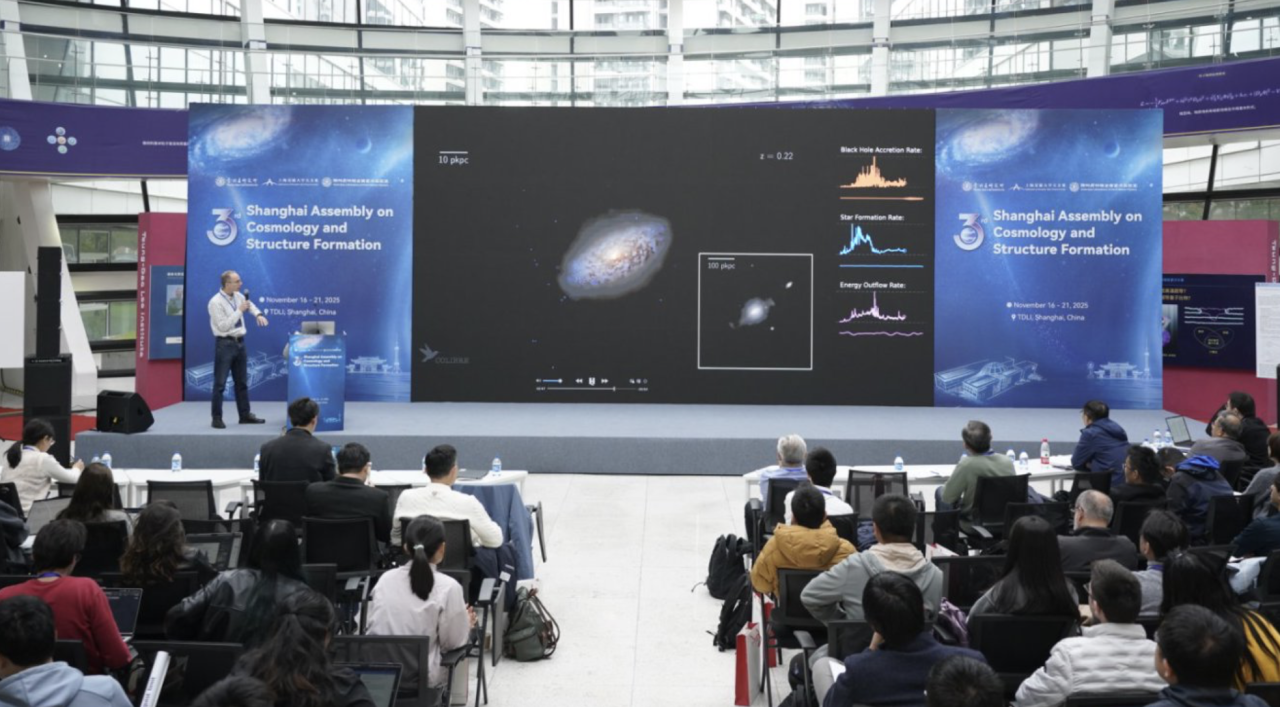

2025年11月17日至21日,第三届上海宇宙学与结构形成研讨会(The 3rd Shanghai Assembly on Cosmology and Structure Formation)在上海交通大学李政道研究所圆满举行。本次会议由上海交通大学物理与天文学院天文系和李政道研究所天文与天体物理研究部共同主办,并得到暗物质物理全国重点实验室的支持。

会议聚焦宇宙学与结构形成的前沿领域,吸引了来自英国杜伦大学、荷兰莱顿大学、意大利博洛尼亚大学、韩国高等研究院、日本Kavli IPMU,以及中国大陆与港澳台地区(包括上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、国家天文台、紫金山天文台、台湾“中研院”等)的130余位专家学者。通过邀请报告、国际大型巡天观测项目报告及海报展示等多种形式,与会者深入探讨了暗物质和暗能量性质、宇宙大尺度结构、星系形成和演化等核心科学问题。

李政道研究所副所长、会议发起人杨小虎教授出席开幕式并致辞。本届会议主席由上海交通大学物理与天文学院天文系的翟忠旭副教授、余瑜副教授和Alessandro Sonnenfeld副教授共同担任。闭幕式由第一、二届会议主席韩家信教授作总结报告。

宇宙结构形成和星系演化是当代天体物理学研究中的重要课题。科学家们通过理论建模、数值模拟和观测数据三者结合的方式,试图揭示宇宙从初始密度扰动演化至今的完整历史。当前研究已经进入到了“精确测量”这一阶段,新一代大型望远镜和巡天项目以前所未有的精度描绘宇宙三维结构,为理论模型提供了严格的观测限制。

理论与模拟:揭示宇宙演化的框架与细节

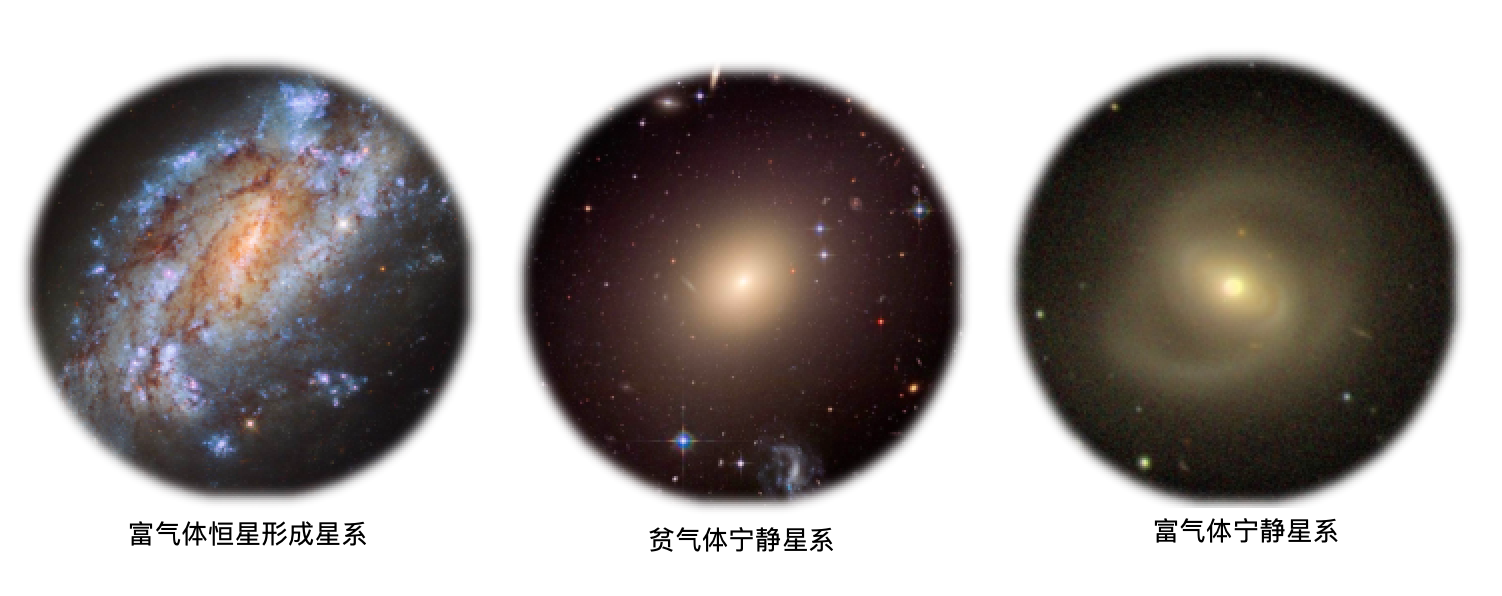

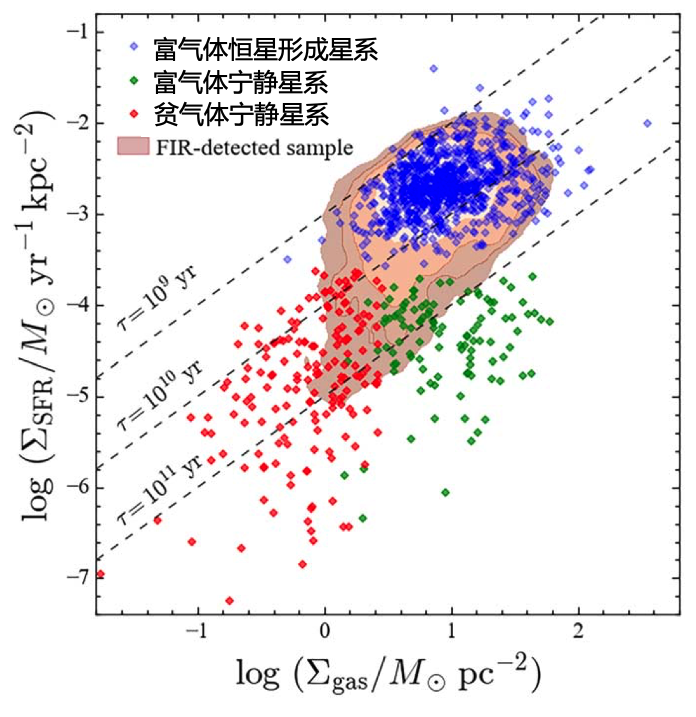

理论方面,英国杜伦大学的Carlos Frenk教授系统总结了冷暗物质模型在小尺度结构方面尚存的未解之谜。莱顿大学的Joop Schaye教授及其团队带来了新一代宇宙学流体力学模拟COLIBRE项目的最新进展。日本IPMU的Daniela Galarraga Espinosa博士介绍了宇宙纤维的形成和探测。北京大学的彭影杰教授介绍了利用AI新技术研究星系的演化特征和形成历史,中国科学院大学王鑫教授结合最新模拟和前沿观测,探讨了星系的生态系统。这些成果充分展现了当前研究领域中理论、观测与新技术深度融合的趋势。

观测与数据:迈向“精确宇宙学”时代

观测方面,千平方度巡天(KiDS)、暗能量巡天(DES)、暗能量光谱巡天(DESI)等国际大型合作项目的代表Benjamin Joachimi教授、Ramon Miquel教授、赵成教授,分别分享了在弱引力透镜、超新星、宇宙大尺度结构、重子声学振荡等领域的最新进展。韩国高等研究院的Changbom Park教授和韩国空间与天文研究所的David Parkinson教授展示了非传统宇宙学限制方法所获得的新结果,为解决当前宇宙学参数间的冲突问题提供了新视角。Donghui Jeong教授展示了利用机器学习对本地密度场的成功重构。延世大学的Myungkook James Jee教授和意大利博洛尼亚大学的Massimo Meneghetti教授分别报告了利用“星系团对撞机”和强引力透镜研究暗物质的新进展。这些报告彰显了当代宇宙学研究的鲜明特色——依托国际合作产生的大样本与高精度数据,对宇宙学模型中的关键基本参数做出精确约束,从而逐步绘制出宇宙结构的完整图景。

聚焦问题与展望未来

本次会议不仅总结了现有成果,也直面当前领域的核心争议,包括哈勃常数、结构形成幅度等参数测量存在的争议,多位报告人提出了新的解决思路和观测策略。同时,会议展望了CSST中国空间站巡天空间望远镜、Euclid卫星、Roman空间望远镜及JUST上海交通大学光谱望远镜等下一代观测设施将为宇宙学研究带来的革命性突破。

交大力量:展示学术的创新动能与研究实力

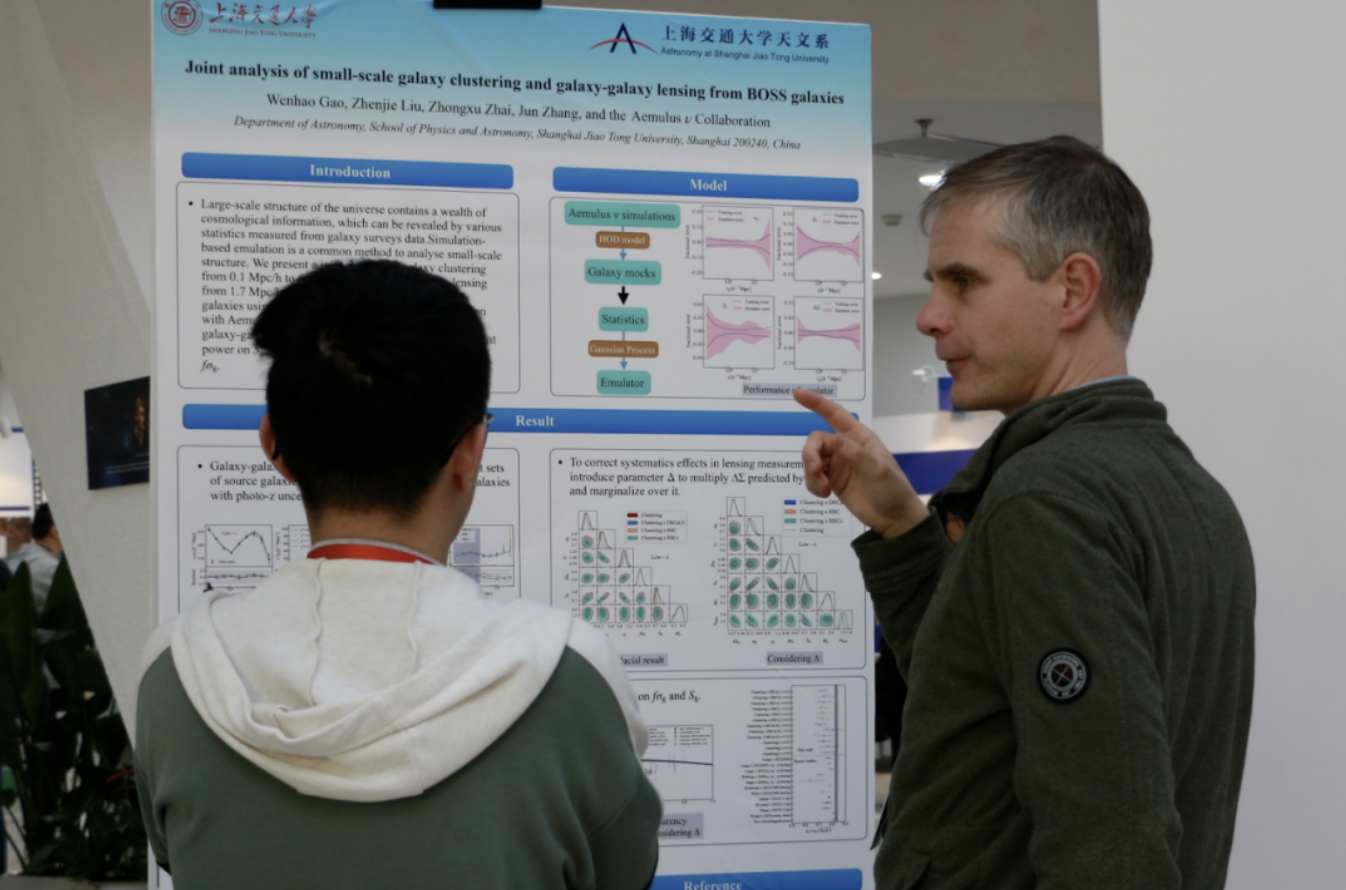

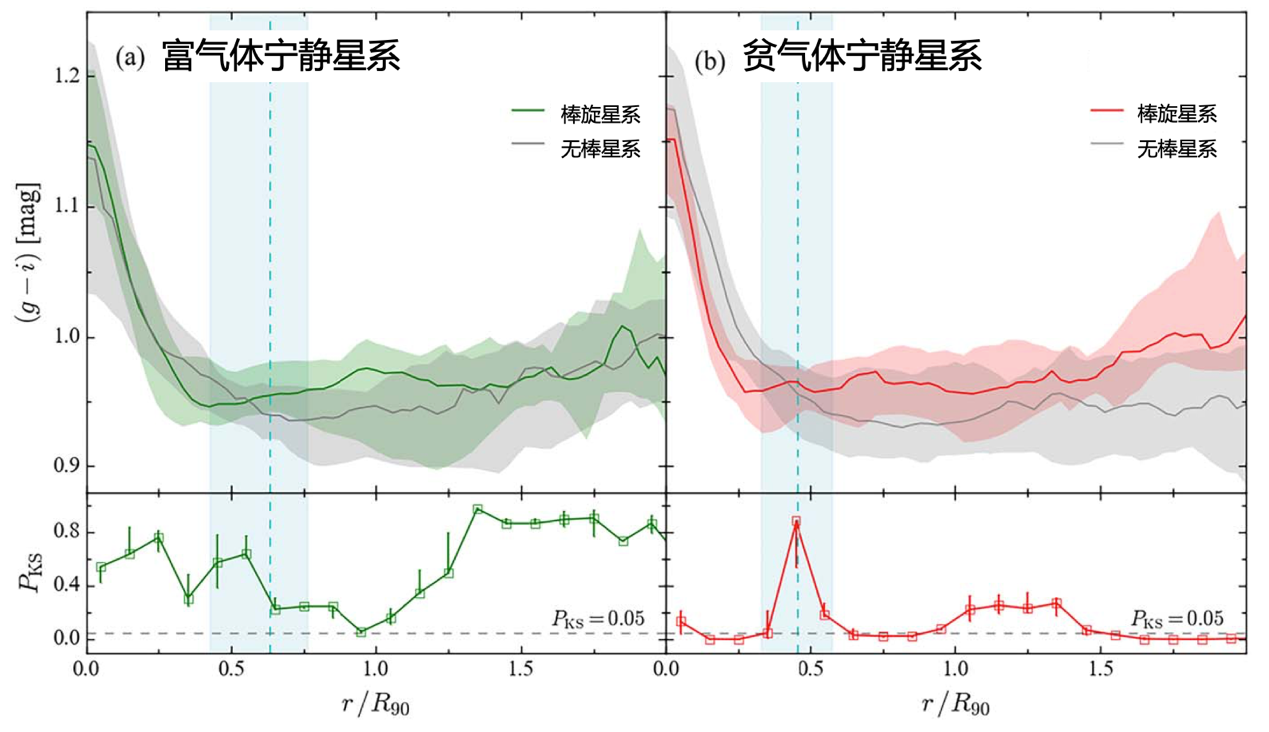

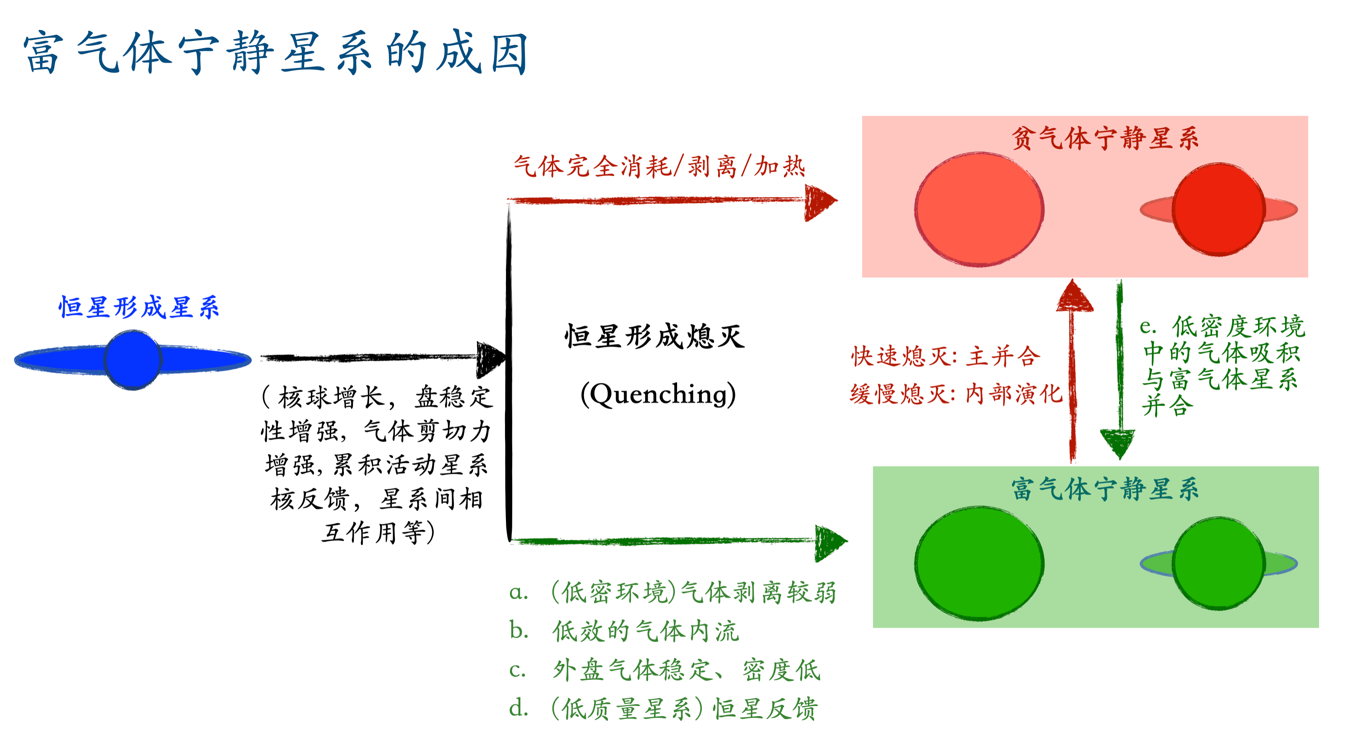

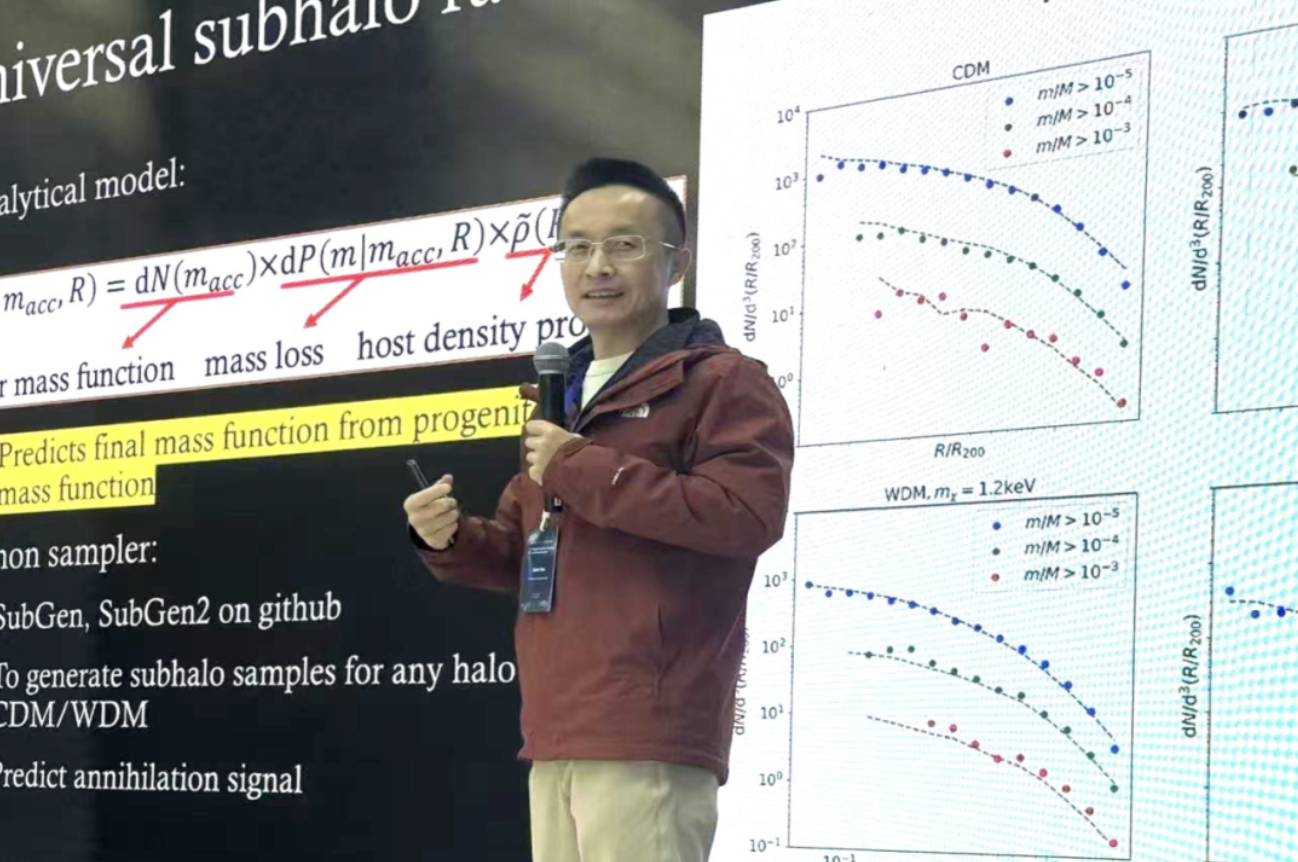

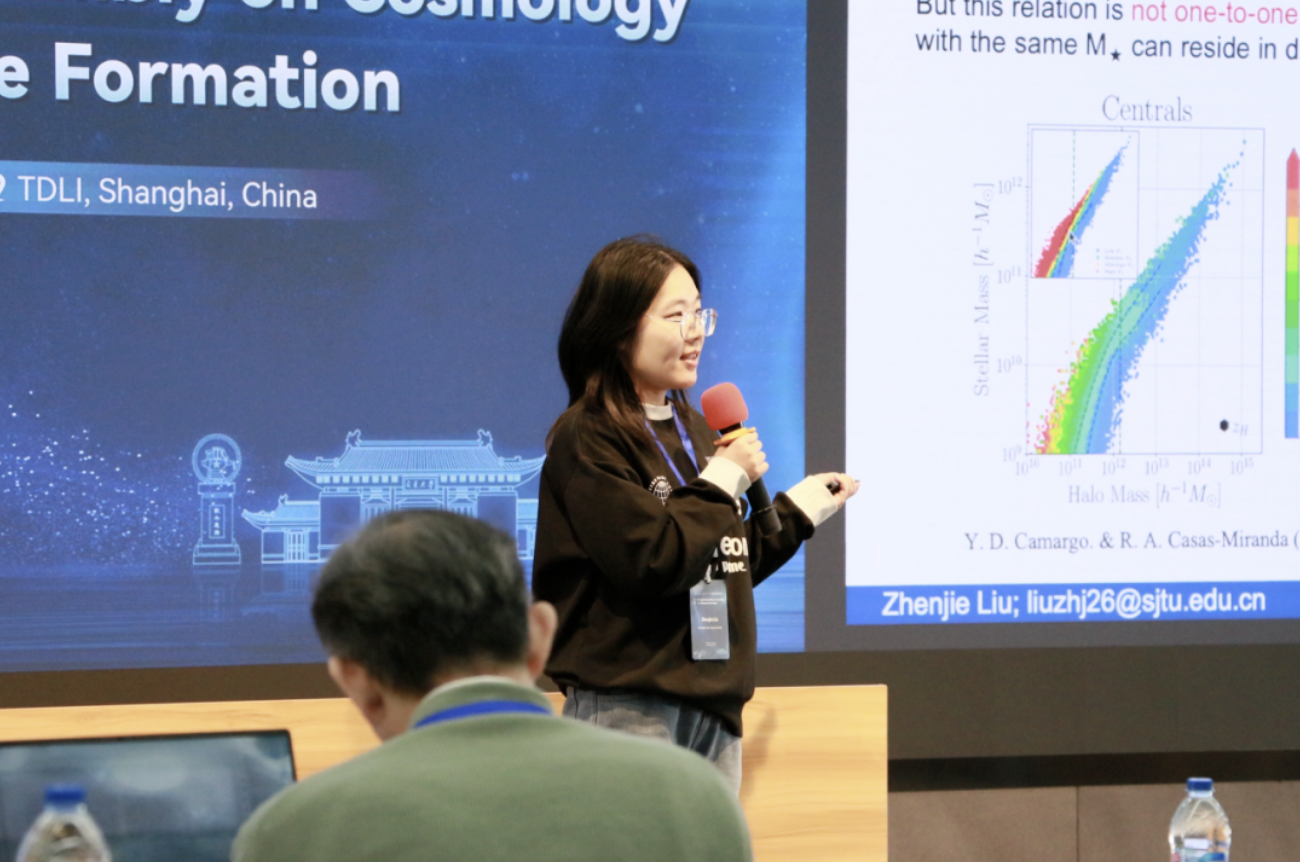

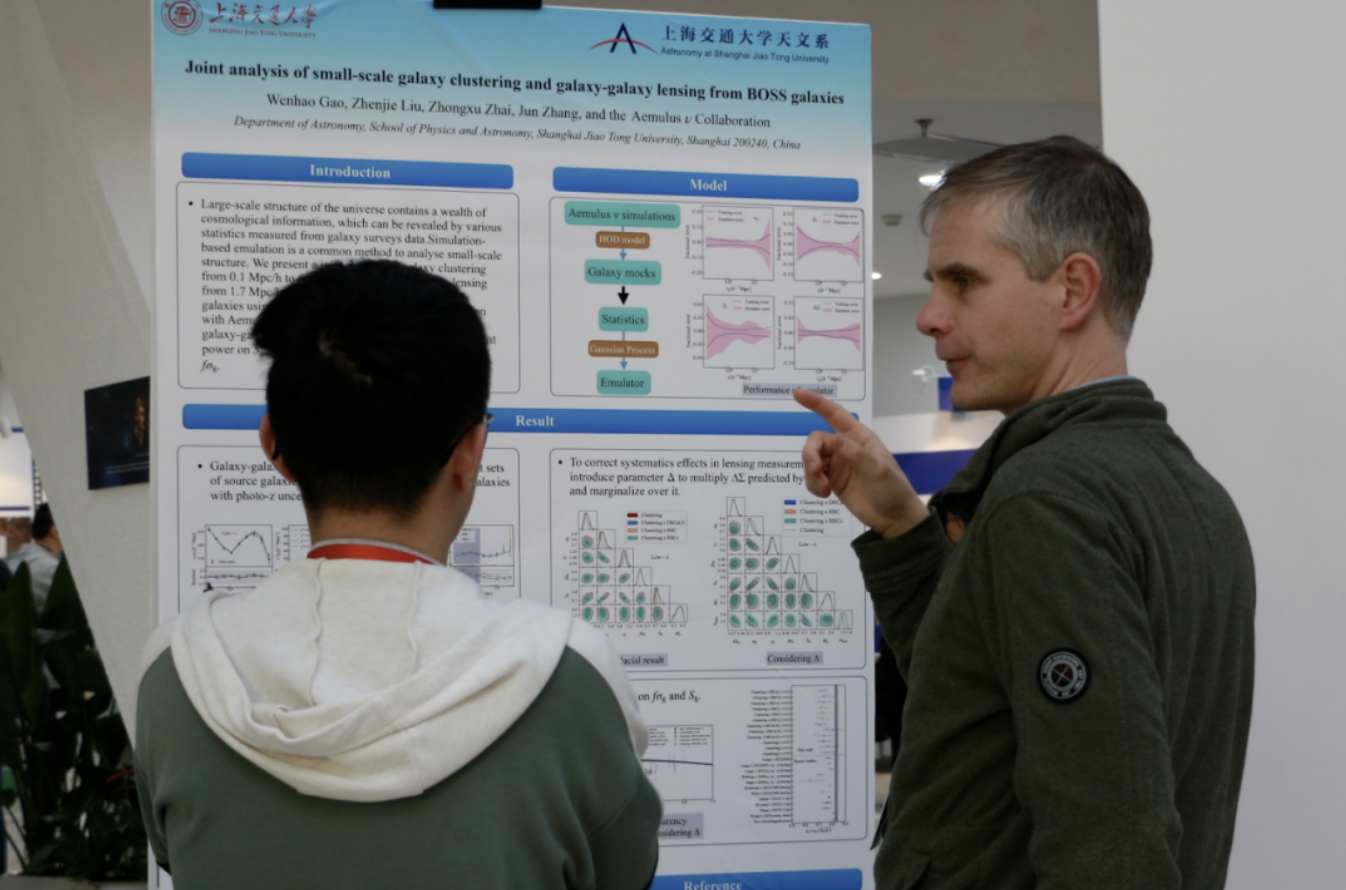

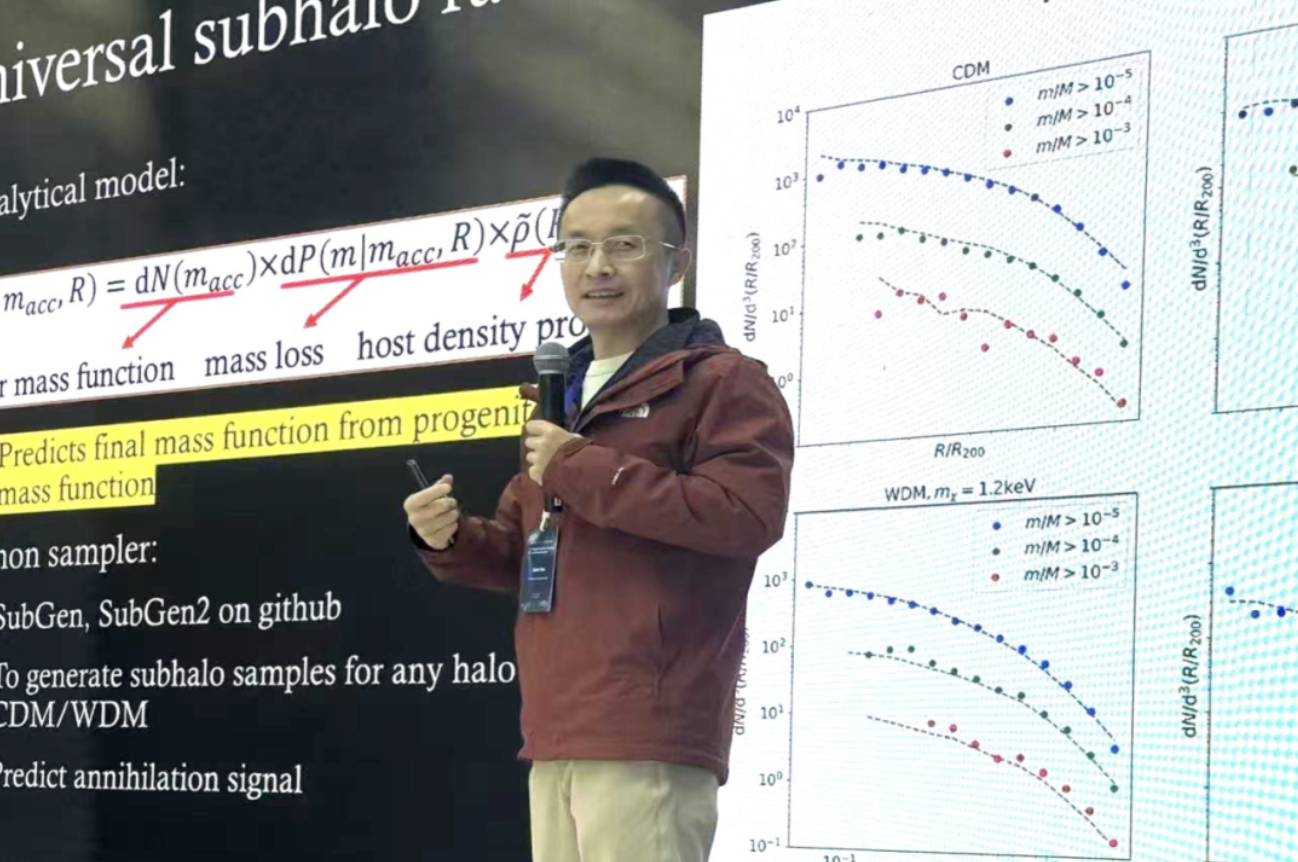

本次会议上,上海交通大学物理与天文学院天文系与李政道研究所天文与天体物理研究部的师生们展示了在宇宙学前沿领域的扎实积累与创新能力。学者们在暗物质本质、星系形成演化、宇宙大尺度结构等关键领域呈现了系列高水平研究报告,系统展示了交大在天体物理领域的全面布局与前沿探索。杨小虎教授详细报告了JUST上海交通大学光谱望远镜的最新建设进展,标志着我国在天文观测能力建设方面取得重要突破。韩家信教授团队提出的暗物质子晕普适模型及基于耗竭半径的新一代暗晕模型,为理解暗物质分布提供了创新理论框架。余瑜副教授在高精度宇宙学模拟与大尺度结构仿真技术方面取得突破性进展,推动了相关理论研究迈向新的高度。此外,多位研究生与博士后的创新成果获得国际同行关注,充分体现了交大卓越的人才培养成效。本次研讨会不仅是高水平的学术交流,更集中展示了交大的科研实力,为后续深化国际合作奠定了坚实基础。

Shanghai Assembly是上海交通大学自2019年起主办的星系宇宙学系列会议,每两年举办一届(第二届会议于2023年举办)。旨在汇集星系宇宙学领域的新成果,并特别重视青年学者的成长,通过学术报告和海报展示,为新生代研究者与资深专家提供了直接对话的平台,促进了学术思想的碰撞与科研人才的传承,对学科长远发展和人才培养具有重要意义。本次大会的成功举办,不仅深化了国内外学者在宇宙结构与星系形成领域的学术共识,也提升了该系列会议的学术影响力。与会各方期待这一高水平会议能持续举办,共同构建一个长效、开放的协同创新平台,为宇宙学前沿探索注入持续动力。

3rd Shanghai Assembly on Cosmology and Structure Formation Successfully Held at Shanghai Jiao Tong University

The 3rd Shanghai Assembly on Cosmology and Structure Formation successfully held recently at the Tsung-Dao Lee Institute (TDLI) of Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Held from November 17 to 21, 2025, the conference was co-organized by the Department of Astronomy(PA) and Astronomy and Astrophysics Division(TDLI) of SJTU, with support from the State Key Laboratory of Dark Matter Physics.

Focusing on cutting-edge topics in cosmology and structure formation, the Assembly attracted over 130 experts and scholars from renowned institutions worldwide. Participants hailed from Durham University (UK), Leiden University (Netherlands), University of Bologna (Italy), Korea Institute for Advanced Study, Kavli IPMU (Japan), and numerous leading Chinese institutions, including SJTU, Tsinghua University, Peking University, Beijing Normal University, Sun Yat-sen University, Yunnan University, the National Astronomical Observatories, Purple Mountain Observatory, Shanghai Astronomical Observatory, and Academia Sinica (Taiwan, China).

Through invited talks, reports from major international sky survey projects, and poster sessions, attendees engaged in in-depth discussions on core scientific issues such as the nature of dark matter and dark energy, cosmic large-scale structure, and galaxy formation and evolution.

Professor Yang Xiaohu, Deputy Director of the Tsung-Dao Lee Institute and initiator of the Assembly, attended and delivered an opening address. The conference chairs were Associate Professor Zhai Zhongxu, Associate Professor Yu Yu, and Associate Professor Alessandro Sonnenfeld from the Department of Astronomy, School of Physics and Astronomy at SJTU. Professor Han Jiaxin, chair of the first and second Assemblies, provided concluding remarks at the closing ceremony.

Cosmic structure formation and galaxy evolution are central themes in modern astrophysics. Scientists aim to reconstruct the complete history of the universe, from initial density fluctuations to the present day, by combining theoretical modeling, numerical simulations, and observational data. The field has now entered an era of "precision cosmology," where new generations of large telescopes and sky surveys are mapping the three-dimensional structure of the universe with unprecedented accuracy, providing stringent observational constraints for theoretical models.

Unveiling Cosmic History through Theory and Simulation

On the theoretical front, Professor Carlos Frenk from Durham University systematically summarized the unresolved puzzles of the cold dark matter model on small scales. Professor Joop Schaye and his team from Leiden University presented the latest developments from the new-generation cosmological hydrodynamical simulation project, COLIBRE. Dr. Daniela Galarraga Espinosa from Kavli IPMU (Japan) discussed the formation and detection of cosmic filaments. Professor Peng Yingjie from Peking University showcased the application of novel AI techniques to study the evolutionary features and formation history of galaxies. Professor Wang Xin from the University of Chinese Academy of Sciences explored the galaxy ecosystem by combining the latest simulations and cutting-edge observations. These presentations highlighted the current trend of deep integration between theory, observation, and new technologies in the field.

Observation and Data: Advancing into the Era of 'Precision Cosmology'

Regarding observations, representatives from major international collaborations—including the Kilo-Degree Survey (KiDS), the Dark Energy Survey (DES), and the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)—shared their latest progress. Professor Benjamin Joachimi, Professor Ramon Miquel, and Professor Zhao Cheng presented recent results in weak gravitational lensing, supernovae, large-scale structure, and baryon acoustic oscillations, respectively. Professor Changbom Park from the Korea Institute for Advanced Study and Professor David Parkinson from the Korea Astronomy and Space Science Institute shared new findings obtained using non-traditional cosmological constraint methods, offering fresh perspectives on resolving tensions between current cosmological parameters. Professor Donghui Jeong demonstrated the successful reconstruction of the local density field using machine learning. Professor Myungkook James Jee from Yonsei University and Professor Massimo Meneghetti from the University of Bologna reported new advances in studying dark matter using "colliding galaxy clusters" and strong gravitational lensing, respectively. These talks underscored a defining characteristic of contemporary cosmology: leveraging large-sample, high-precision data from international collaborations to place precise constraints on key fundamental parameters within cosmological models, thereby progressively mapping the complete picture of cosmic structure.

Addressing Key Issues and Looking to the Future

The Assembly not only summarized existing achievements but also directly addressed core controversies in the field, such as the tensions in measurements of the Hubble constant and the amplitude of structure formation. Several speakers proposed new solutions and observational strategies. The conference also looked ahead to the revolutionary breakthroughs expected from next-generation observational facilities, including the CSST (China Space Station Telescope), Euclid satellite, Roman Space Telescope, and the JUST (SJTU Spectroscopic Telescope).

SJTU's Contribution: Demonstrating Innovative Momentum and Research Strength

Faculty and students from the Department of Astronomy (PA) and the Astronomy and Astrophysics Division(TDLI) at SJTU were highly active during the conference, demonstrating solid foundational work and innovative capabilities at the forefront of cosmology. SJTU faculty presented a series of high-level research reports on key areas such as the nature of dark matter, galaxy formation and evolution, and large-scale structure, systematically showcasing the comprehensive layout and cutting-edge exploration of SJTU in astrophysics. Professor Yang Xiaohu provided a detailed update on the latest construction progress of the JUST, marking a significant breakthrough in China's astronomical observation capability development. The team led by Professor Han Jiaxin presented a universal model for dark matter subhalos and a new-generation dark matter halo model based on the depletion radius, offering an innovative theoretical framework for understanding dark matter distribution. Associate professor Yu Yu reported breakthrough progress in high-precision cosmological simulations and large-scale structure emulation techniques, pushing related theoretical research to new heights. Alongside early-career researchers, SJTU's graduate students and postdoctoral researchers formed a vibrant contingent, with some of their innovative findings drawing particular attention from international peers, highlighting the effectiveness of SJTU's talent cultivation system in astronomy. This symposium served not only as an academic exchange event but also as a concentrated display of SJTU's astronomical research strength, laying a solid foundation for deeper international collaboration in the future.

The Shanghai Assembly is a series of conference on galaxy formation and cosmology initiated by Shanghai Jiao Tong University since 2019, held biennially (the 2nd Assembly was held in 2023). It aims to gather and showcase new achievements in the field and places special emphasis on the development of young scholars. Through academic presentations and poster sessions, it provides a platform for direct dialogue between the new generation of researchers and senior experts, fostering the exchange of ideas and the nurturing of scientific talent, which is of great significance for the long-term development of the discipline and talent cultivation. The successful hosting of this Assembly has not only deepened academic consensus among domestic and international scholars in the fields of cosmic structure and galaxy formation but also enhanced the academic influence of this conference series. Participants look forward to its continued success, hoping it will serve as a lasting, open platform for collaborative innovation, injecting sustained momentum into the exploration of cosmological frontiers.